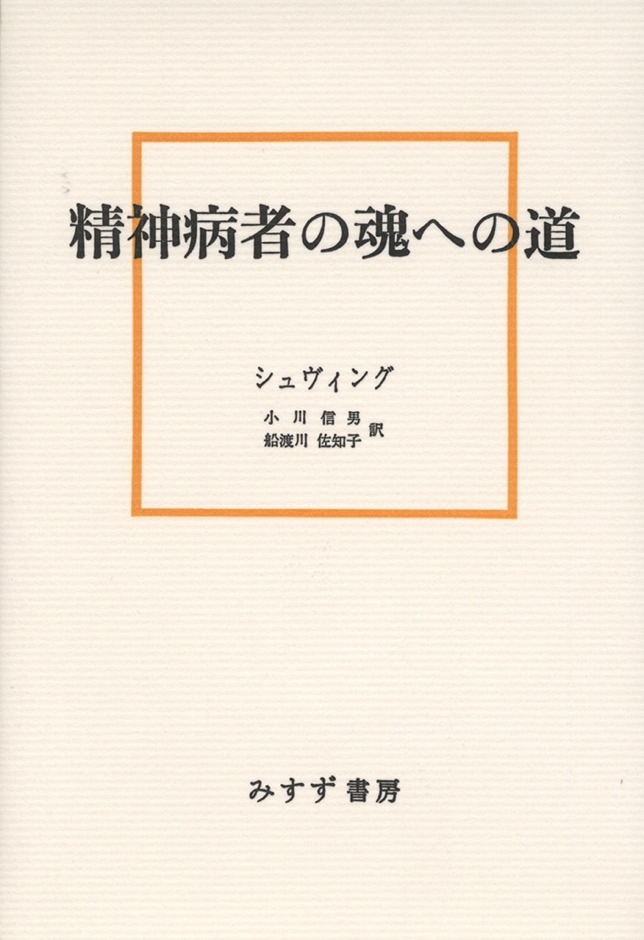

G.シュヴィング著 小川信男・船渡川佐知子共訳 (1966) 精神病者の魂への道 みすず書房

この書籍は、精神科医療に携わる者なら誰もが知っている、とても有名なものです。

シュヴィングは、1905年に生まれたスイス人の看護師(看護婦)です。

シュヴィング自身の有名な著作はこの一作のみと思われ、精神医学の発展に何か大きな業績を残した人物というわけではありません。

しかしながら、この著作は今なお多くの世界中の精神病者の援助に関わる者に感動を与えています。

それは井村恒郎元日大教授が、序文にも記しています。( ⅰ 序文 より )

世の中には、少数の人にしかその真価を知られていない清浄な良書があるが、シュヴィン グ夫人の「精神病者の魂への道」もそのような書物の一つである。

・・・(中略)・・・

学問的労作や文学的傑作を名著と言うならば、本著は名著に数えられないかも知れない。 しかし、どう控えめにみても、感銘ぶかい良書であることには、異論もないと思う。

ここで言う精神病とは、現在の診断名では統合失調症を指します。

現代でも、統合失調症自体は決して軽い病気とは言えません。

特に、治療法の乏しかった当時では、なおさらです。

この著作は、そんな時代に彼女が勤めていた精神病院で、精神病者を看護した記録です。

文章からにじみ出るその向き合う姿は、飾らず素朴で、しかし実直に誠実に、ただひたすらに精神病者を援助するものです。

そして、それが読む我々(精神疾患、特に統合失調症に向き合う)対人援助者に静かな感動と、ときに挫折しそうになるときに支えてくれる勇気と希望を与えてくれるのです。

初回の今回は、以下を引用しつつ、精神科治療に関する歴史を少し紹介したいと思います。

ⅱ 序文 より

この病気〔註:統合失調症〕に対して現在私たちは、薬物療法を始めとし、いくつかの医学的療法を行っている。ことに向精神薬の発見は、多数の患者の治療を実際的な意味で容易にした。・・・(中略)・・・単に薬物にたよる治療や患者を集団として扱う治療の限界についても専門医のあいだでは反省されている。これらのややもすれば機械的になりがちな治療法には、患者にとっていちばん大事な人間的な成長ということを忘れやすい点で、点睛を欠く憾みが残る。そして、当然のことながら実行の難しい治療者の親身な治療的態度ー精神療法に通ずるーが要望されている。

現在の精神科治療の一大柱である薬物療法に用いる抗精神病薬が最初に世界に登場したのは、1950年のことでした。

1950年、フランスの製薬会社ローヌ・プーランがクロルプロマジン(現在の商品名:コントミン、ウインタミン)の合成に成功しました。

2年後の1952年、外科医のヘンリ・ラボリが麻酔薬とクロルプロマジンを併用したところ、精神症状に変化が生じることを発見しました。

クロルプロマジンは瞬く間に広がり、フランスからわずか翌年にはヨーロッパ全土で用いられるようになりました。

それまでは、精神科治療は瀉血、マラリア療法、インスリン療法、そして現代でも悪名高いロボトミーなどでした。

これらでは治療効果は十分には期待できず、副作用も大変なものでした。

特にロボトミーは、現在の医学では完全に否定されています。

そのような治療法しかなかった時代に、内服薬というアプローチはまさに画期的なことだったようです。

私がまだ研修医だったころ、当時精神科医になりたてであった先生の話をお聞きしたことがありますが、当時の日本でも、抗精神病薬の登場は大きな転換点だったとのことでした。

それまでは治療法というと、上記のほかに精神療法が大きなウエイトを占めていたようです(この精神療法とは、精神分析療法であるかと思います)。

しかし、いずれの治療法も、お世辞にも治療成績がよいとは言えず、全く病気を治せない状況に、当時の先生も失望していたとのことです。

そのとき、日本にも入ってきたクロルプロマジンという存在は、日本の精神科治療の流れを大きく変えました。

それまで精神科医の中で一大派閥だった精神療法が一気に駆逐され、薬物療法がメインストリームにとってかわりました。

その後、薬物療法が改良を続け進化するうちに、精神科医の仕事とは向精神薬を処方することであるという認識が生まれるようになり、薬物療法家(薬物療法を専門とする医師)が精神科医療の中心を担うようになりました。

当時駆け出しの私も薬物療法が精神科治療のメインであると思っていましたが、その先生は「歴史は繰り返す。また精神療法が盛り返す時代が来ると思う。」と仰っていました。

そもそも精神療法が何を意味するのかさえ知らなかった私はその意味を理解することは出来ませんでした(なお、”歴史は繰り返す”の意味は、今振り返るとおそらく、精神分析の登場によって、近代精神医学が大きく前進し、治療法として精神分析がメインストリームになった時代があったように、ということだと思います)。

しかし、私が精神科医として年数を積むうちに、確かに大きなうねりが起きています。

もちろん今も薬物療法が治療の一大アプローチであることに変わりはありませんが、精神療法として(精神分析療法ではありませんが)認知行動療法が大きく発展し、薬物療法に並ぶ存在となっています。

ガイドラインでも、病気やその程度によってはすでに認知行動療法がfirst lineとなっているほどです。

そして薬物療法を裏打ちする意味でも、精神療法の重要性が説かれています。

井村先生が序文を記されたのは、出版された1966年(または1965年など)と思いますが、すでに良識ある精神科医の間では当時の現状への危機感が指摘されていたことに驚きとともに、偉大な先輩たちの鋭い眼差しに脱帽する限りです。

P2 序 より

現代の科学的に方向づけられた精神分析学者たちは、たとえば、精神療法の技術をできるかぎり科学的に変換させようと試みるように、分裂病者への治療上の問題において、彼ら自身および彼らの先輩の直観的な接近をできるかぎり合理化しようとする正統な試みに直面して、分裂病者への治療的な働きかけの普遍的な、単純に人間的な側面をあまりに容易に無視するかたむきがあるかも知れない。

この序文を記しているのは、フリーダ・フロム=ライヒマン(Frieda Fromm-Reichmann)という、20世紀前半を中心に活躍した著名な精神科医、精神分析家です。

フロム=ライヒマンが語るものは、私が理解しているレベルよりもずっと深いでしょうが、味わい深い一文なので、今回取り上げたいと思います。

心理学が、「非科学的」と批判されることがあります。

色々と理由はあるでしょうが、1つに”再現性が低い”とされることがあると思います。

再現性とは、Wikipediaによると、「同一の特性が同一の手法により発現するとき、その結果の一致の近さのこと」とあります(Wikipedia、「再現性」のページより引用)。

たとえば、ある実験をしたとして、一度得られた結果が、何度同じ実験をしても得られるか、という問題があります。

ぱっと考えると同じ結果になって当然と思いがちですが、よく考えると実験の対象が毎回同一ということはありません。

実験というと、「モルモット」という言葉を思い浮かべる方もいらっしゃると思いますが、ある一匹の「モルモット」は当然ながら世界に一匹だけです。

そのモルモットを延々に実験に使うことはできません(死んでしまうかもしれません)し、もし同じモルモットでも、2回目の実験の時点で「1回実験を受けている」モルモットであって、「初めて実験を受ける」モルモットではもはやありません。

同様に、実験者も実験のたびに変わるでしょう。

むしろ、本当に「科学的な」実験は、そのように対象も実験者も、そしてその他諸々の諸条件が変わっても、同じ結果が出ないといけません、それが再現性です。

心理学の場合、対象をある精神障害に定めようとして、そもそも精神障害自体が可視化できるものでありませんから、実験者(や医師)によって診断そのものが変わったりすることが往々にしてあるため、対象を一定に定めるだけでも容易ではありません。

以前のブログで精神障害の国際診断分類であるICDやDSMについて記載しましたが、わざわざ診断基準を世界で統一しようとしたのは、こういった背景があります。

現代の精神医学の中心は間違いなく薬物療法ですが、その1つの理由は心理学≒心理療法に比べると、再現性が得やすいからです。

再現性がある、つまりより科学的とされる治療法が主流となるのは、自然な流れではあるでしょう。

心理療法と一括りにしましたが、その中でもより科学的とされるのが、現在心理療法のメインストリームとなっている認知行動療法(CBT)です。

認知行動療法は、その特性上プロトコール(実験の手順)を一定にしやすく、データが得やすいという特徴があります。

近代の心理療法は精神分析から始まり、認知(行動)療法は創始者のアーロン・T・ベックが1960(70)年代に提唱したものですが、急速に世界中に広がり、いまやガイドラインによっては薬物療法に双肩を並べるまでの存在になった理由の1つがここにあります。

フロム=ライヒマンがこの序文を記載したのは、1954年とのことです。

1954年というと、まだ認知療法はこの世になく、前回ご紹介した世界で最初の抗精神病薬であるクロルプロマジンが認識された1952年からわずか2年後です。

その時代にすでに、海外の精神分析家たちが科学的であろうと苦心していたこととともに、すでにそれが行き過ぎて、もっと普遍的で大切な人としての向き合い方=「単純に人間的な側面」が失われているのではないか、という批判が生じていることには、胸が詰まります。

(なお、この「単純に人間的」という語句は、上記引用文の後の文で紹介されているハリー・スタック・サリヴァンという(この方も)著名な精神科医の言葉に全く同じ一語が出てくるので、そこからの引用なのかもしれません。サリヴァンについても、いつか取り上げたいと思います。)

P11 「関係性はいかにして確立されるか」 より

症例アリス 三十歳 緊張病

・・・(前略)・・・私は数日間いつも同じ時刻に三十分ほどベッドのかたわらに静かに坐ることにしていてた。三、四日の間は部屋の中は静かなままだった。そしてある日のこと毛布がほんの少しもち上げられた。・・・(中略)・・・「あなたは私のお姉さんなの?」と彼女が尋ねたのだ。「いいえ」と私が答えると、「でも」と彼女は先を続けた。「毎日あなたは私に逢いに来てくれたじゃないの、今日だって、昨日だって、一昨日だって!」

アリスは、それまで何ヶ月も毛布にくるまったままで、「まだ生きているのだということを示すなんの物音も身動きなかった」ようです。

シュヴィングは毎日決まった時間に会いにいき、ひたすらそばに居続けます。

そうしたところ、アリスはついに言葉を発するのでした・・・。

とても感動的なワンシーンです。

緊張病は後述しますが、簡単に言うと外界からの刺激に全く反応しない状態です。

まだ、有効な治療法がなかった当時はなす術がなかったと思います。

その中、シュヴィングは特別なことはせず、ただ”そこにいる”行動をとりました。

それが、アリスの緊張病を解いたのです。

今日、精神疾患への治療法には、薬物療法、精神療法、TMSなど複数あり、日々進歩し続けています。

それらを用いて疾患を治療していくのはもちろん重要ですが、その前提たる治療者の態度が軽視されることがあってはならないでしょう。

それは、”そこにいる”ことです。

対人援助の世界では、”そこにいる”ことをBeing、上記の何か施術等を施すことをDoingと言ったりします。

”そこにいる”とは、物理的な意味でそこにただ存在するということではなく、同じ空間、時間を共有し、相手に対してサポーティブに寄り添う姿勢を意味します。

病める人にとっては、外界は不安や、おそれ、恐怖で満ちているように感じますので、無意識的に防衛姿勢をとろうとします。

緊張病はその最たる一形態とも言えるでしょう。

そのような状態の人に対して、治療者は”そこにいる”ことで、自身が脅威でなく、安全な存在であることをわかってもらえ、こころを開いてもらえるのです。

”そこにいる”ことは、楽な姿勢ではありません。

治療者に試練を与えます。

「自分は相手に役立っているのだろうか?」「自分がやっていることに意味などないのではないだろうか?」と思ってしまいます。

しかし、それに耐えることで、真に治療者として対象者に向き合えるようになります。

アリスを数か月もの緊張病状態から解放したシュヴィングと、彼女が有していた奥深い人間愛や類まれなる耐性力、そしてそれが理論化される前に本能的に実践していたそのセンスには、畏敬の念を禁じ得ません。

※緊張病とは、全く外界からの刺激に無反応(昏迷)で、身体がろうそくのように固まって動かない(蝋屈症、カタレプシー)状態を指します(これ以外にも多彩な症状をみせるため、かなり複雑な概念です)。

かつては統合失調症の一形態とされましたが、今は他の疾患からも移行し得るため、独立して扱われつつあります。

現代では統合失調症自体が軽症化していると言われており、緊張病もかなり稀になってきていると思います。

P14 「関係性はいかにして確立されるか」 より

症例ベッティ 三十歳 精神分裂病〔註:統合失調症〕

重荷や葛藤や失意がひとりの人間にとってあまりにも重く、つまりそれらの圧迫がその人の心を病気にしてしまうほど重たくなってくる場合には、いつどんなときにも第二の人が現われてそのひとの重荷に耐えてゆくのを助けてあげるべきなのです

シュヴィングが、ベッティに自身の考えをやさしくそっと語りかけるシーンです。

シュヴィングの深い人間愛であると同時に、これは対人援助職の基本姿勢と一致します。

病まれる方の特徴は、とにかく真面目であることに尽きます。

それはとても素晴らしいことなのですが、時に強すぎて、「自分のことは何でも自分で対処しなければならない」「他人の手助けを借りるのは申し訳ない、恥ずかしい」と考えていらっしゃることがあります。

果たしてそうでしょうか。

人生を歩んでいれば、しばしば生きるのも苦しいくらいの辛いことが起こります。

大切な人の死、別離などから、大事故、大災害などもあるでしょう。

確かに、それを誰かが肩代わりすることはできません。

しかし、だからといって、「自分一人で受け入れ、乗り越えねばならない、他人の手を借りてはならない」とはならないのではないでしょうか。

病院を受診される方の多くから、「自分が弱いだけではないのか、甘えなのではないか」と仰っているのをお聞きます。

ただでさえ既に大変な辛さを抱えていらっしゃるのに、そう思われるのは二重の苦しみに苛まれることであり、胸が締め付けられる思いがします。

辛さに立ち向かうために周囲に援助を求めることは、”悪い”ことでも、”情けない”ことでも、”恥ずかしい”ことでも、”甘え”でもありません。

我々対人援助職、特に医療ができることは多くはありません。

治療という形で、あくまでお支えすることだけです。

それでも、何か少しでもお役に立てればと思います。

それが、私たちの存在意義です。

P16 「関係性はいかにして確立されるか」 より

症例ベッティ 三十歳 精神分裂病〔註:統合失調症〕

〔註:ベッティからシュヴィングへ宛てた手紙〕

「やさしい看護婦さん! あなたにお目にかかれてとてもうれしい。私は本当に心が静まり安まります。またいらしてください。けれどお話し合いを期待しないで。ただ私を慰めてください。それは本当に美しい。」

ベッティは、幼少期から「いつも他の人との接触がありません」と母が回顧して述べる方だったようです。

2回目の統合失調症の増悪エピソード(特に統合失調症の場合は、これをシュープと言ったりします)で、彼女は「怖ろしい興奮と狂暴の発作」ののちに、「完全な沈黙」「深い沈潜」となり、入院していました。

そんなベッティに、シュヴィングはそっと近づき、やさしく話しかけます。

二人が「多くを語り合うことなしにお互いを理解し合えた」のち、シュヴィングが帰ろうとしたとき、ベッティは手紙を差し出します・・・。

統合失調症の急性期症状の1つに、「世界没落体験」というものがあります。

これは、「世界(外界)に何か究極的、破滅的な事象が起こり、この世が崩壊していく(=没落)ような恐怖」を指します。

なかなか想像しにくいですが、逆に言えば文字通り”想像を絶する”恐怖に、統合失調症の方は襲われます。

それは、”言葉にするのも怖ろしい”体験でありましょう。

そうなると、「完全な沈黙」とすることで、自身を外界から隔離=「深い沈潜」し、自己を守ろうとしても、不思議ではないと思います。

そのようなときに、周囲はどのように接すればよいのでしょうか。

まずは、前項でも話した、”そこにいる”ことでしょう。

究極の恐怖状態と、「世界に自分しかいない」という孤独感は非常に近縁性があります。

せめて、「自分は一人孤独ではない、隣にいてくれる人がいる」と思っていただくことは重要です。

そして、ただひたすらに相手に無条件に関心を持ち続けることです。

これは、以前にお話した来談者中心療法を提唱したカール・ロジャーズも述べている、カウンセリングの3条件の1つでもあります。

ヒトという生物に、社会性は必要不可欠です。

自身が、隣人に関心を向けられる存在であると認識、感じられることで、人は自己の存在を確かめられます。

これらはエンパワーメントが仕事である対人援助職において、根幹となります。

以上から発展して、「お話し合い」と「慰め」をみてみたいと思います。

このテーマもなかなか多層的で、いくつも語るポイントがありますが、特に今回はベッティの想いに沿いながら考えてみましょう。

ベッティが述べている「お話し合い」とは、何を指しているでしょうか。

もしかしたら、ベッティはこれまで何度も「お話し合い」を求められたのかもしれません。

それは、言葉による”説明”、”説得”、あるいは”命令”、そして”暴言”であったりしたかもしれません。

「お話し合い」を求めた人たちが、どういう思いで彼女に接していたかはわかりません。

全員が悪意というわけではなかったでしょう、きっと善意で接していた人たちもいたと思います。

ただ、”命令”や”暴言”はもちろん、”説明”や”説得”であったとしても、上記の通り彼女が体験している”言葉にするのも怖ろしい”ものを言語化すること自体苦痛である上、自身を変えようとする周囲の意図が見え隠れするとき、そこに安らぎを感じることは難しいでしょう。

彼女が最も欲していた「慰め」は、もっと純粋無垢な想いであり、彼女を”あるがまま”受け入れようとするこころではないでしょうか。

これは、突き詰めていくと、対人援助というあくまで俗世的なレベルを超えて、キリスト教の隣人愛などにもつながる発想となるので、なかなか難しいところはありますが、それだけ真に成されたとき「本当に美しい」ものでありましょう。

P21 「関係性はいかにして確立されるか」 より

症例 ドラ 二二歳

・・・(前略)彼女ははじめて突然独りになりたいという深い切望に圧倒されるようになった。彼女はそれを”放浪の衝動”と呼んでいる。もはや彼女ははっきりと考えることも思いめぐらすこともできなくなって、ふいに路上に立っている自分を見出すのだった。

・・・(前略)彼女はあてもなく五、六日うろうろし・・・(中略)・・・ある町の路上でふいに我にかえった。

ドラは「貧乏な両親の十七番目の子供」で、出生後まもなく里子に出されました。

そこでろくに食べ物も与えられず、しょっちゅう叩かれる生活を送っていました。

十四歳のとき、母親によって里親から連れ出され、売春宿に入れられました。

なんとかそこから逃げ出し、パン屋の女中として働き始めたものの、そこでもひどい扱いを受けました。

このようなあまりに壮絶で悲しい日々の中で、彼女は”放浪の衝動”を覚えるに至ったのでした。

ここではドラの全体像をご紹介できないので、彼女の診断名は保留としておきますが、上記の引用文の部分だけで言えば、起きているのは「解離性健忘」「解離性遁走」が考えられます。

そもそも「解離」とはなんでしょうか。

解離とは、「Janet Pによって「意識が外傷的事象を切り離す」という意味で使用された概念にほぼ相当する」もの(P140 現代精神医学事典 第1版 弘文堂 より)、あるいは「過去の記憶、同一性と直接的感覚、および身体運動のコントロールの間の正常な統合が部分的あるいは完全に失われる」こと(P 162 ICD-10 医学書院 より)です。

これだと全くわからないですが、単純に言うと「こころが自身を辛い体験等から守るためにその記憶等を切り離すメカニズム」を指します。

こころが自身を守ることを防衛、そしてその一連のメカニズムを防衛機制(Defense mechanism)と言います。

防衛機制は、フロイト(Freud S)が提唱者となり、精神療法(≒カウンセリング)の中心的存在の精神分析の中核をなす概念です。

防衛機制には、主なものに退行、反動形成、隔離、打ち消し、投影、とり入れ、同一化、自己への向け換え、逆転、昇華などがあります。

防衛機制そのものは、すべての人のこころが持っている自然な力で、病的なものではありません。

ただ、それの使い方によっては、結果として”症状”という現実世界で不都合な事態が生じることがあります。

この考え方は、身体疾患で言うところの、免疫/自己免疫性疾患と似ているでしょう。

免疫自体は、身体が持っている、感染から自己を守るための防衛システムです、これがうまく作動している間はよいのですが、あるとき矛先を菌・ウイルス等の外敵から自己の肉体に向け、これによって引き起こされるものが自己免疫疾患です。

解離も、その防衛機制の1つで、小さいものであれば、実は私たち自身が気づかないだけで日常の中で起きています。

例えば、何かに夢中になっていて、その時周囲で起きていたことの記憶がないといったことがありますが、これも解離の1つです。

この程度であれば問題はないですが、その記憶がない時間や程度が大きくなってくると、日常生活、社会生活に支障をきたすことになります。

それが「解離性健忘」です。

解離性健忘は、「自分の身に起こった出来事や個人的な情報の記憶が突然失われ、その背景に解離の機制が考えれる」(P141 現代精神医学事典 第1版 より)、「最近の重要な出来事の記憶喪失であり、器質的な精神障害に起因せず、通常の物忘れや疲労では説明できないほどに強い」もの(P164 ICD-10 医学書院 より)とされます。

多くは、災害、事故、予想外の死別、暴行、虐待、監禁、戦争(戦闘状態)などが関与するとされます。

健忘の持続期間は数分程度から数日間以上とかなり幅があります。

健忘の内容は、後になって思い出されることが多いですが、長い間隠されたままのこともあります。

その間の本人の様子は、必ずしも具合が悪そうには見えず、周囲からはあまり異変に気付かれないこともあります。

それもあって、後日当時のことが話題になった際に、本人は記憶がないのに、周囲は当然覚えていると思っているため齟齬が生じ、トラブルが生じることがあります。

若年者の特に女性に多く、高齢者ではまれとされます。

なお、詐病との鑑別は非常に難しいとされ、繰り返しの診察とそれによる動機(利得)の有無の確認が必要となります。

遁走は、「逃げ出すこと。逃がれ去ること。逃走 」という意味で(goo 国語辞書 より)、特に精神医学においてはほぼこの解離性遁走のときのみ使用される言葉です。

英語でFuge(フーグ)と言います。

解離性遁走(Dissociative fugue)は、「自宅や仕事場からある日突然飛び出し(遁走)、その際に自分自身についての記憶や同一性についての混乱が生じており、背景に解離の機制が考えられる状態」(P142 現代精神医学事典 第1版 より)、「解離性健忘のすべての病像を備え、それに加えて患者は明らかに意図的に、家庭や職場から離れる旅をし、その期間中は自らの身辺管理は保たれている」(P165 ICD-10 医学書院 より)もので、一言で言うと”解離による放浪”です。

通常は数日以内で自宅に戻ってくるとされますが、まれに長期にわたることもあり、その場合は新しい環境で新しい生活を送ることもあります。

ある日突然解かれ、その間の記憶は戻らないままのことも少なくありません。

遁走先は、本人に何かしら関連性があり、思い出など情緒的な意味を有している場所であることがあります。

その間の様子も、解離性健忘時と同様に、周囲からは正常に映ることがあります。

ドラが、「独りになりたいという深い切望に圧倒されるように」なり、解離性健忘、解離性遁走が起きたのも無理はないでしょう。

患者さんの治療においても、そうならざるを得なかった背景に思いを馳せながら、向き合い援助していくことが大切と思います。

P24 「関係性はいかにして確立されるか」 より

症例 ドラ 二二歳

空想は、病者が自身に抱いている心的な現実性の価値ゆえに、病者にとっては物質的な現実性(フロイト)がもつのと同じ効果をもっている

初診の患者さんで、時折診察でお話されることがきちんと信用されるだろうかと不安を覚えていらっしゃる方がいます。

無理もないご不安だと思いますし、あるいは、もしかしたら以前にどこかでお話された際に信用されなかったという悲しいご経験があるのもかもしれません。

治療者は、患者さんのお話を基本的にはそのままストレートに受け入れます。

これは、精神分析では「平等に漂う注意」、来談者中心療法では「無条件の肯定的関心」などにつながる態度です。

前者は、精神分析の創始者であるフロイトが治療者の基本的態度として述べたもので、「先入見や価値判断を保留し、患者の語る連想内容のいかなる要素にも偏らず、自らの無意識的活動を可能な限り自由に働かせ、患者の無意識的な空想や動きを「自分自身の無意識を受容器官として」傾聴しようとする」ことを意味します(P894 現代精神医学事典 第1版 弘文堂 より)。

後者は、来談者中心療法の創始者であるカール・ロジャーズが述べたもので、クライアント(患者さん)に対して、治療者が無条件的に受容的、共感的、積極的態度を示すことを差します。

これは、カウンセリング、ひいては対人援助の目指すべき理想形ですが、実践は容易ではありません。

しかし、これまでもご紹介している通りシュヴィングはこのレベルに到達していたと思われ、改めて彼女の非才さんに脱帽する思いです。

P25 「関係性はいかにして確立されるか」 より

症例 エリー 精神分裂病〔註:統合失調症〕性興奮

観察 一日目

病人は非常に興奮していて、せきこんで話し、話題は次々と飛躍した。

二日目

彼女は食べることも飲むことも拒んだが、それは食物や水のなかに毒物や眠剤が混ぜられているのではないかとおそれたからである。

(註:エリーの発言)「・・・(前略)そのひと(註:エリーが巫女と呼ぶ白髪の婦人、実際は入院患者と思われる)は壁を通して、私がここでこんなに低い声で話していることもみんな聞いています。」

統合失調症の症状は、かなり多岐にわたり、すべてを1つのページで網羅するのは不可能なのですが、なるべくクリアカットに理解しようとすると、陽性症状と陰性症状の分け方がわかりやすいです。

陽性症状とは、「「その症状が存在することが異常である」と考えられる症状」(P79 現代精神医学事典 第1版 弘文堂 より)のことで、幻覚妄想が代表的です。

幻覚は主に幻聴で、自分を馬鹿にするような言葉が聞こえることが多いです。

妄想は後述しますが、被害妄想が代表的です。

そして、幻覚妄想以外の陽性症状として、思考障害があります。

思考障害とは、「病的に損なわれた思考」(P397 現代精神医学事典 第1版 弘文堂 より)のことで、これが、観察一日目にみられた「話題は次々と飛躍した」という現象です。

思考障害は、「①形式的思考障害、②思考内容の障害、③思考の主体としての主観的障害」にわけられます(P397 現代精神医学事典 第1版 弘文堂 より)が、①の「形式的思考障害」に当たります。

「形式的思考障害」は、思路障害とも呼ばれ、「思路」という言葉から連想される通り、思考の道筋が一貫していないことを指し(特にこれを質的異常ととらえます)し、統合失調症の症状名としては「滅裂思考」と呼ぶことが多いです。

思考が滅裂していて、話が飛び、会話がまとまっていないことを意味します。

二日目にみられている言動が、被害妄想を疑います。

被害妄想とは、「他者から嫌がらせをされる、危害を加えられるといった、自分自身が被害を被ることをテーマとする妄想の総称」(P861 現代精神医学事典 第1版 弘文堂 より)で、統合失調症で最も一般的にみられる妄想です。

二日目前半の「毒物や眠剤が混ぜられているのではないか」というのは、特に被毒妄想と呼び、ひと昔の統合失調症ではよくみられた症状です。

最近は統合失調症の”軽症化”が言われており(これについては、またいずれ別項で取り上げたいと思います)、あまり見られなくなってきておりますが、特徴的な妄想の1つです。

後半の”周囲に聞かれている”という被害妄想に関しては、現代でも「盗聴器が仕掛けられている」という形に変えて認められます。

「壁を通して」というところにも、万が一実際に白髪の婦人がエリーの会話を聞こうとしてたとしても、普通に考えると物理的に遮断されて聞こえなさそうのにその矛盾には意識が向かない点や、(表現が難しいですが)”跳躍性””飛躍性”を感じさせるところが、やはり統合失調症を考えるポイントとなるかと思います。

なお、陰性症状は、「「その症状が欠落していることが異常である」と考えられる症状」(P79 現代精神医学事典 第1版 弘文堂 より)で、感情の平板化、行動や会話量の貧困化などが挙げられますが、これに関してもいずれ具体例とともに解説したいと思います。

陽性症状の難しい点は、そもそも患者さんご自身が自覚されていないことが多く、治療に結びつきにくいことです。

ご家族や、ましてや治療者がご本人の言動を否定すると、治療関係が築けるはずはありませんので、慎重に慎重を期した対応が必要となります。

しかし、それはもちろん統合失調症の患者さんに限ったことではありません。

常に自省、自戒を自らに課しながら、日々の診療の中で患者さんに向き合ってまいりたいと思います。

精神病者の魂への道

EIN WEG ZUR SEELE DES GEISTESKRANKEN